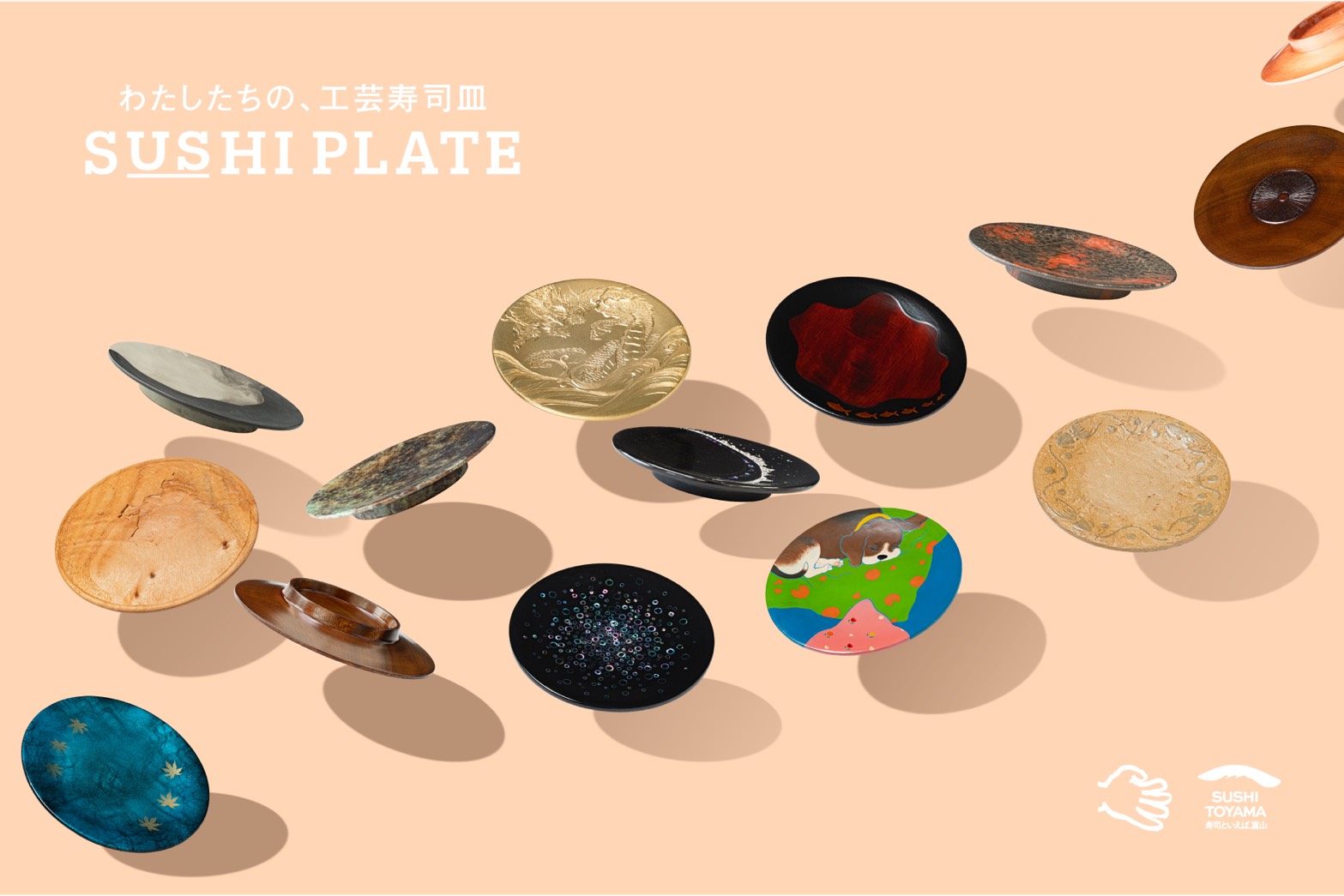

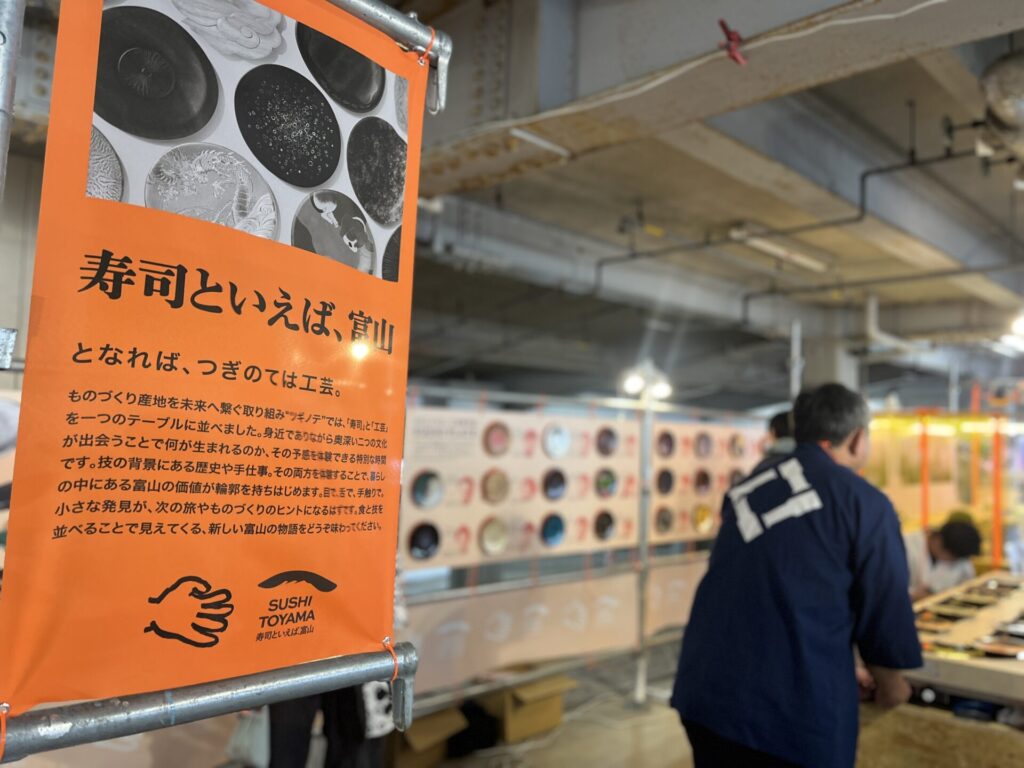

「わたしたちの、工芸寿司皿 SUSHI PLATE」は、“ツギノテ”と富山県が推進する「寿司といえば、富山」とコラボレーションし、富山が誇る寿司文化と伝統工芸を融合させた新プロジェクトです。今回、ツギノテが選んだ富山県で活躍する24人の工芸作家や職人が「回転寿司の皿」をモチーフにした寿司皿を製作し、10月18日・19日に高岡市にて開催するクラフトフェア ツギノテの会場で初披露されました。全部で44種類ある寿司皿には、製作した職人や作家が名付けた作品名と作品背景も展示され、技だけでなく1つ1つの皿のストーリーにも注目です。また、年内には高岡市内の氷見回転寿司 粋鮨にて特別な一皿の提供に使用される予定です。

*本プロジェクトは、文化庁 令和7年度「文化資源活用事業費補助金(全国各地の魅力的な文化財活用推進事業)」の補助を受けて実施しています。

〜企画背景〜

寿司は日本を代表する食文化でありながら 、その食器は非常に限定的で、伝統工芸とのコラボレーションが生まれにくい状況にありました。回転寿司の皿は誰もが一度は目にしたことがあり、一般的な認知度と親しみやすさを持っています。「 同じ形・同じフォーマット」で統一されている点こそが、工芸とのコラボレーションにおける大きな可能性を秘めています。

また、寿司は「米の上に食材をのせる」というシンプルな構造で、食材の魅力を伝えるメディアとして機能しています。同様に、回転寿司の皿も「工芸の技術や美意識をのせるメディア」になり得る点に着眼し、身近でありながら奥深い二つの文化が出会うことで何が生まれるのか、目で、舌で、手触りで体感し、食と技のコラボレーションにより新しい富山の魅力を発信していくための機会となることが期待されています。

「寿司といえば、富山」とは

富山県が掲げる成長戦略ビジョン「幸せ人口1000万~ウェルビーイング先進地域富山~」を実現するために10年スパンで挑む地域全体を巻き込むブランディング戦略です。富山の「寿司」を入口として、雄大な自然や歴史、食や文化、暮らしやすさなど、富山県が誇る様々な魅力を国内外の方に知っていただき、認知度の向上や「富山=ウェルビーイングの定着」を図ることを目的としています。

“ツギノテ”とは

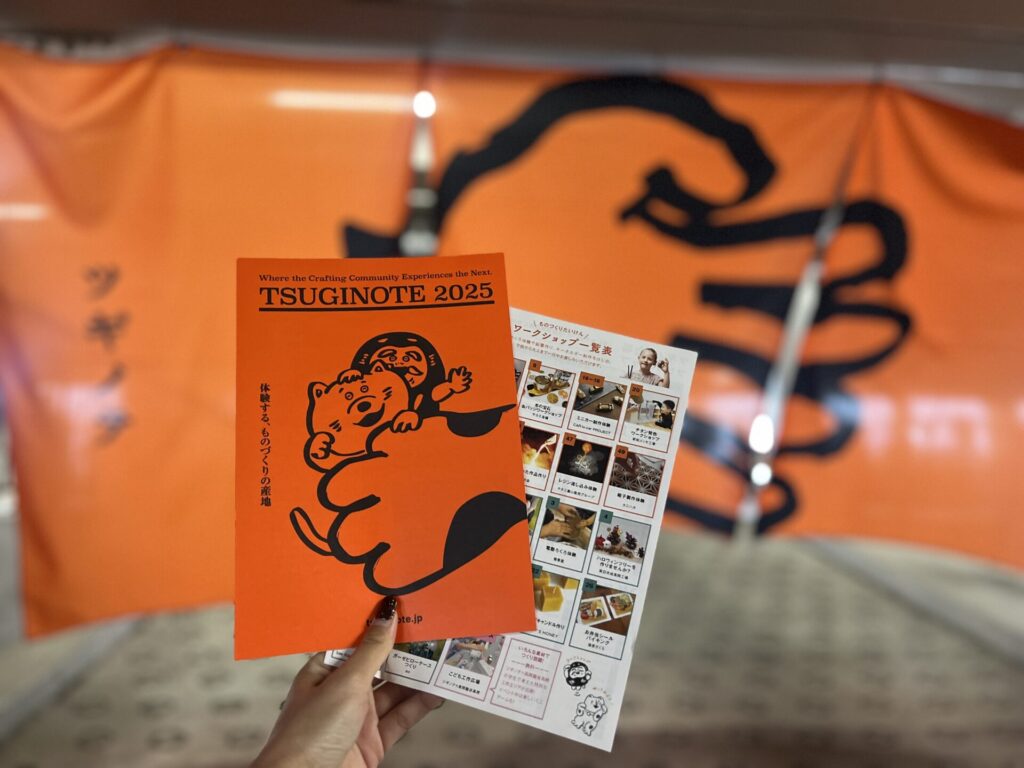

ものづくりの出逢いをつなぐ「継ぎの手」で、ものづくりを未来へとつなぐ「次の手に」をテーマに、全国のクラフト作家とモノづくり職人たちが、高岡市で一堂に会します。つくる・つかう・つなげる人たちで生まれる“新たなご縁やアイデア”が、それぞれにとっての「ツギノテ」となることを目的とした、産地特化型のクラフトフェアです。マーケットや展示はもちろん、ワークショップやフード・音楽やキッズエリアなど、子どもから大人までモノづくりを楽しめます。

■現地レポート

2日目に現地にお邪魔してきました!お昼過ぎに到着するとたくさんの地元の方々で賑わっていました。工芸品の展示・販売ブースだけでなく、地元の食材を使った料理が楽しめる飲食店の出店ブースやワークショップブースもあり、「お祭り」のような雰囲気に会場に足を踏み入れると、とてもワクワクする空間が広がっていました。

〜素敵な工芸品の数々〜

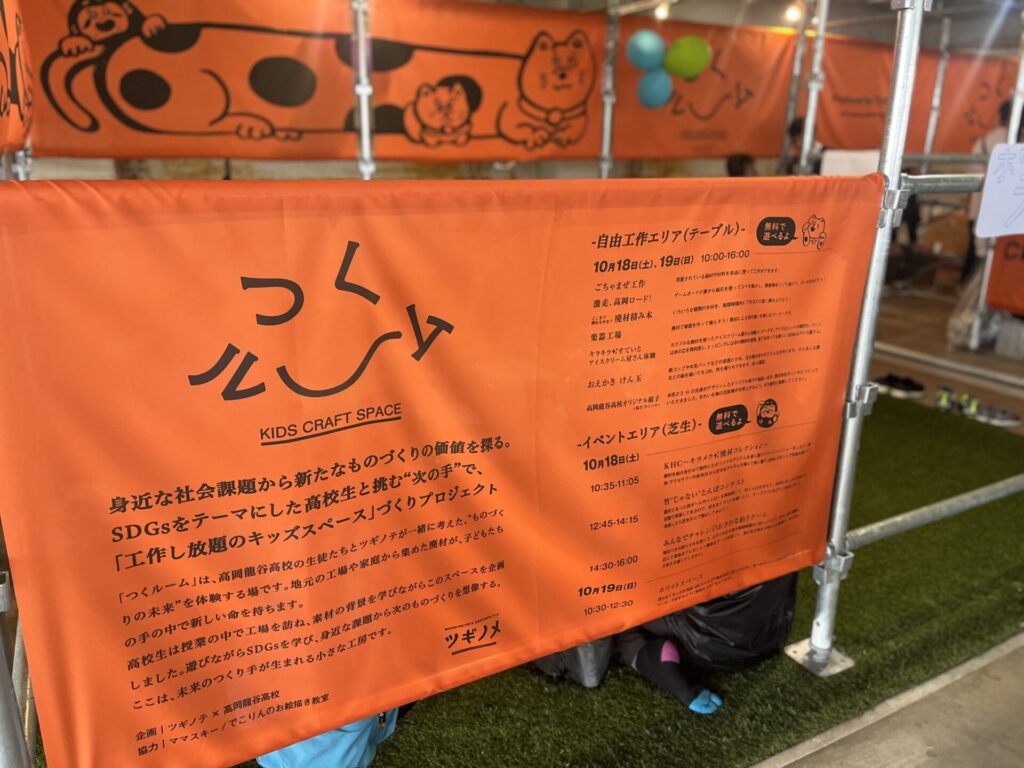

子供たちがクラフト体験ができる「工作し放題キッズスペース」も!

一際大きなブースには、なんと子供たちが自由に工作を楽しむことができるという素敵空間が!ブースの前には子供たちが制作した作品が展示されていて、それぞれの個性が光る作品がたくさんありました!

「わたしたちの、工芸寿司皿 SUSHI PLATE」ブースへ

さてさて、今回の本命!「わたしたちの、工芸寿司皿 SUSHI PLATE」ブースへ!富山県で活躍する24人の工芸作家や職人の方の全部44種類の皿が飾られており、色や素材、形が違う皿はどのお皿にどの寿司ネタを乗せようかと考えるのもとても楽しい!それぞれの作家さんの皿に込められた想いが綴られたコメントの横には、作家さんの顔写真があり、モノづくりのその先には必ず”人”がいる、どんなに時代が変わっても、モノづくりの中心にあるのは“人”ということを実感できます。

〜会場の様子〜

実際に作家さんとコミュニケーションを取れるのも魅力の一つ。作品を前に、気になることがあればその場で質問できる。どんな作品なのか、どんな想いが込められているのかなど、作り手の言葉を聞くことで、作品がぐっと身近に感じられます。

今年で3回目を迎える本イベント。

私は今回が初めての参加でしたが、作家さんとお客さんの温かな交流や、子どもたちが楽しそうにワークショップに取り組む姿が印象的でした。会場全体に、ものづくりの楽しさと人のぬくもりが溢れていました。

来年はぜひ、皆さんも足を運んで体感してみてはいかがでしょうか。